21世紀のガウディ

|

|

ガウディと大きく違うのは彼の職業は建築家ではないこと。それどころか建築に関しての知識はまったく無いし、学校教育もせいぜい小学校程度の義務教育しか受けていないらしい。その彼が突然自分の所有する土地内に大聖堂を建設することを思いついたのである。 彼の生年月日を調べようと思ったが、わからずじまい。一九八七年のある新聞のインタビューに六十一才と答えているところから推測すると一九二六年(頃)にこのメホラーダ・デル・カンポに生れたことになる。父親は彼が十才のときに病死。母親はたいへん信仰が厚く、その影響で彼は幼少の頃から並々ならぬ信仰心を示したという。 彼は、一人の妹が結婚するまで、家業である農業と牧畜の仕事を続け、二十七才の時、念願であった修道院生活に入る。ソリアにあるベネジィクト修道院に九年間居たものの肺結核を患い、体よくそこから追い出されてしまう。失意の内に生まれ故郷のメホラーダ・デル・カンポに戻ってきたのは三十七才の時。既存の修道院のあり方に疑問を持つものの、彼の有り余る程の堅固な信仰心は衰えることなく、一人で大聖堂を建設するという大事業に駆り立てたのである。 |

|

| この頃スポーツ飲料の「アクエリアス」のテレビコマーシャルの背景にこの大聖堂が使われ、自分はこの映像を見ていないのだが、子供たちがぜひ現物を見たいと言い出したので、五月の祭日、家内の運転で出かけることにした。 はっきりとした場所も確認せず家を出たので、すぐ近くにカンポレアルという少し名前の似た町があり、勘違いして最初そちらのほうに行ってしまった。実はこの町の印象も悪くはなく、ここはオリーブの実や小さなきゅうりの酢づけの一大産地。祭日にもかかわらず工場直営の売店は開いていて大変な混みようであった。値段は市販価格の半分くらい、これはチャンスと我らもしこたま買い込んだ。 |

|

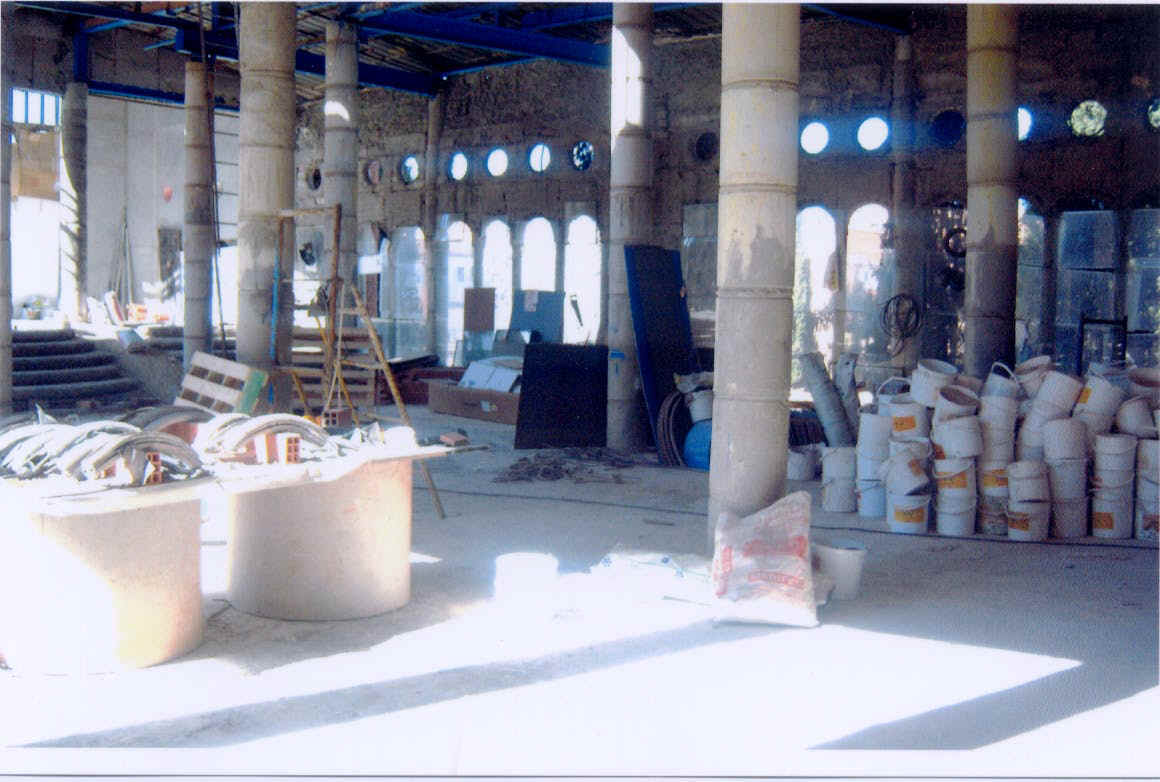

この建物の大きさは、幅が二十メートル、奥行きが五十メートル、いくつかある塔の高さは三十メートル、丸天井の部分の高さは二十五メートルとも三十メートルとも言われている。 |

|

道路の反対側から大聖堂の全貌を望む 左脇の道路を今はアントニ・ガウディ通りと呼ぶ。 |

|

| (記事中の写真は全て今年3月再び当地を訪れ、撮りなおしたもの。家族で訪れた2006年当時のような熱狂的なブームは去り、この時は見学者も少なく、おかげで落ち着いて建物内部を見ることができた。) | |

|

|

|

|

見学者でごったがえすなか、入口付近で見学者相手に説明している五十代か六十代くらいの男性がいた。何とはなしに近づいて話を聞いてみると、「もう年齢的に仕事は無理だからやめてくれと頼むんだけど、本人はまったく聞かないんだ」というようなことを話している。この人は、六人いるというフスト老人の甥の一人かもしれない。 そのうちに中庭のほうでワーッという大歓声があり、急いで駆けつけると、話題の人、フスト老人本人の登場である。手を上げて大観衆の声援に応えたものの、すぐさま奥の作業現場に入り、働き始めた。ここだけは柵がしてあり、見学者は近づくことができない。少し資金的に余裕があるのだろうか、二人の人夫も一緒であった。 |

|

|

|

| 丸天井の部分は、フスト老人の六人の甥と専門家(鉄骨溶接の専門家だと思う)の力を借りたものの、ほぼフスト老人ひとりの力で作り上げた。 | |

|

|

|

|

彼はパンと水だけという簡単な食事を取る時を除き、朝から晩まで働き続ける。彼の仕事はおそろしく早く、その場、その場でどんどん作っていくという。 まったく建築の知識のないフスト老人は、主に大聖堂建設に関するイタリアの本に頼っているらしい。また中世の城塞、バチカン宮殿、アメリカ大統領宮廷のホワイトハウスにまで建築のヒントを得ているという。 |

|

フスト老人自身、この大聖堂の建設が終了するのにあと何年かかるのか予想がつかないらしいが、建築の専門家は、もう十五年か二十年は必要と見ている。すでにフスト老人は八十歳を過ぎ、体力的にいつまで働きつづけられるのか、本人は先のことについてはあまり話したがらない。 彼は毎日聖書を読み、質素な生活を続けながら大聖堂建設に全力を傾けるが、これによって有名になろうという気持ちは毛頭なく、大人物にはよくあることだが、本人自身、自分がとてつもないことをやっているという意識さえないのである。 彼は自分が亡くなった際には、この大聖堂を、この地区の管轄であるアルカラ・デ・エナレスの教区に譲渡したいと願っている。ローマ法王庁は、彼の願いをまだ承認していないが、この教区の司教は、祭壇の工事が済んだ時点で、ここでミサを行うことを彼に約束しているという。 キリストに対しての信仰に導かれ、自分の夢を現実にしようと奮起する行為はまさに不良建材や廃品の一つ一つに心をこめて重ねていく作業に結びつく。この世知辛い世の中で、希望や理想を持つことの大切さと、たとえ到達することが不可能と思える目標にさえ向って努力することの尊さを、このフスト老人は多くの人たちに身をもって示している。 |

|

インタビューの中「あなたは奇跡を信じるか」という質問に対しては、「あんた、今のこの世の中に本当にそんなこと(奇跡)があると思っているのかい」と切りかえす。彼は自分の夢を実現させようと精進する努力家であって、夢想家ではない。地に足がついたリアリストなのである。 出る杭は打たれると言われる日本の社会構造とは違い、スペインという国はつくづくおそろしい国だと思う。ここには天才や異才が突然出てくる土壌があり、それを容認する風土が未だにある。 この文明社会の中、フスト老人のような人物が存在すること自体、現代の奇跡と呼んでいいのかもしれない。 二〇〇八年 四月十六日 記 |

|

津端 泰 |

|