グアテマラに生きた写真家 屋須弘平 屋須弘平 展 Juan

José de Jesús Yas 会 期: 2005年10月4日(火)~11月6日(日) 会期中無休 企 画: ガレリアリブロ合資会社・岩手県藤沢町 後 援: JICA横浜・駐日グアテマラ共和国大使館 講 演: 飯沢耕太郎氏(写真評論家) 参考 美術情報サイト「畫傳胤萃舎」での飯沢耕太郎氏のインタビュー記事→www.gaden.jp |

||

|

|

||

本展について

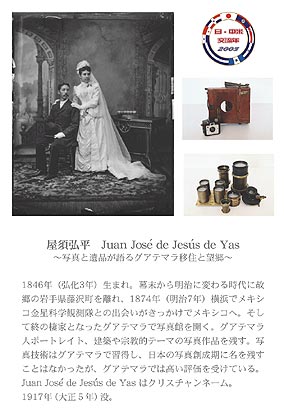

屋須弘平(1846-1917年)は、幕末から明治へと移り変わる時代の流れのなか、故郷の岩手県藤沢町を離れ、1874年横浜で金星観測を行ったメキシコ科学調査隊との出会いがきっかけで、メキシコへ渡り、そして終の棲家となったグアテマラで写真館を開きました。その屋須弘平の写真作品とその遺品を紹介することで、130年という時間の中でラテンアメリカの土塊となって忘れ去られた移住者の足跡を21世紀に繋げたいと考えます。

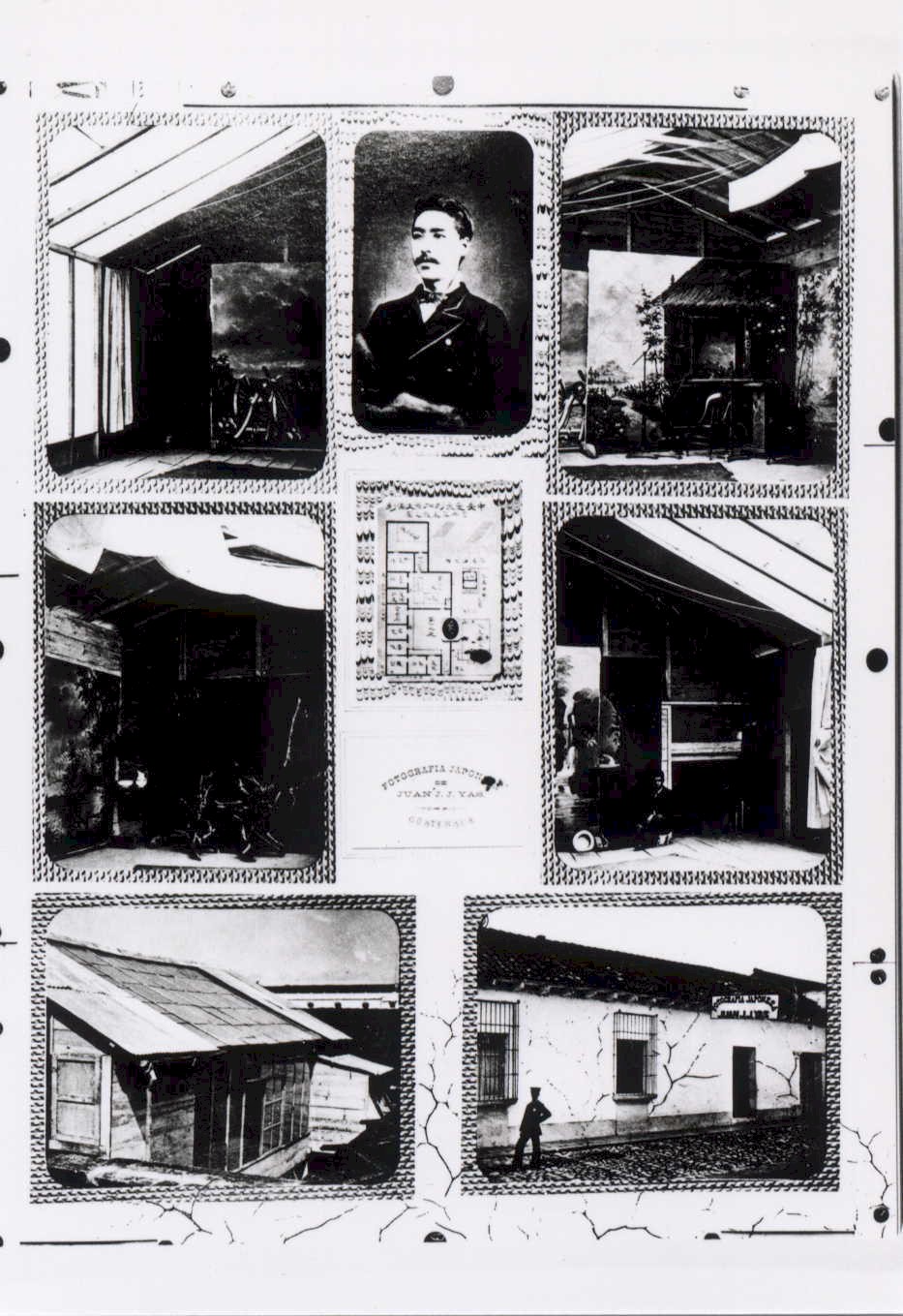

写真作品と遺品 昨年4月グアテマラから岩手県藤沢町に屋須弘平の遺品136点(手記、日用品、書類、書籍、写真機材、金属板写真、ネガなど)が戻ってきました。また別に、紙焼き写真を20点を取得。本展では写真作品、金属板写真、写真機材、手記、日用品等を合わせて約100点を展示します。 屋須弘平自ら描いた書割を前にした民族服姿のグアテマラ人たちのスタジオ写真、計算された構図で捉えた建築写真、改宗したキリスト教をテーマにした写真、天使の像に抱かれた死んだ幼子の写真などの作品を残しています。 屋須弘平は、日本の写真創成期の写真家達(上野彦馬や下岡蓮杖ら)とは無縁に、グアテマラで写真術を習得しています。横浜で下岡蓮杖が写真館を開いたのは1862年。屋須弘平が、グアテマラに開業したのはそれより遅れること18年後の1880年でした。偶然にも、この二人はキリスト教の洗礼を受けています。ちなみにフェリックス・ベアトは、横浜に写真スタジオ「ベアト・アンド・ワーグマン」を1863年に開業しています。

屋須弘平と養子のホセ・ドミンゴ・ノリエガの写真集

「ラ・アンティグア・グアテマラ」

グアテマラの写真家「屋須弘平の手記」 92頁 2004年 B6判 1200円 |

||

|

||

|

|

||

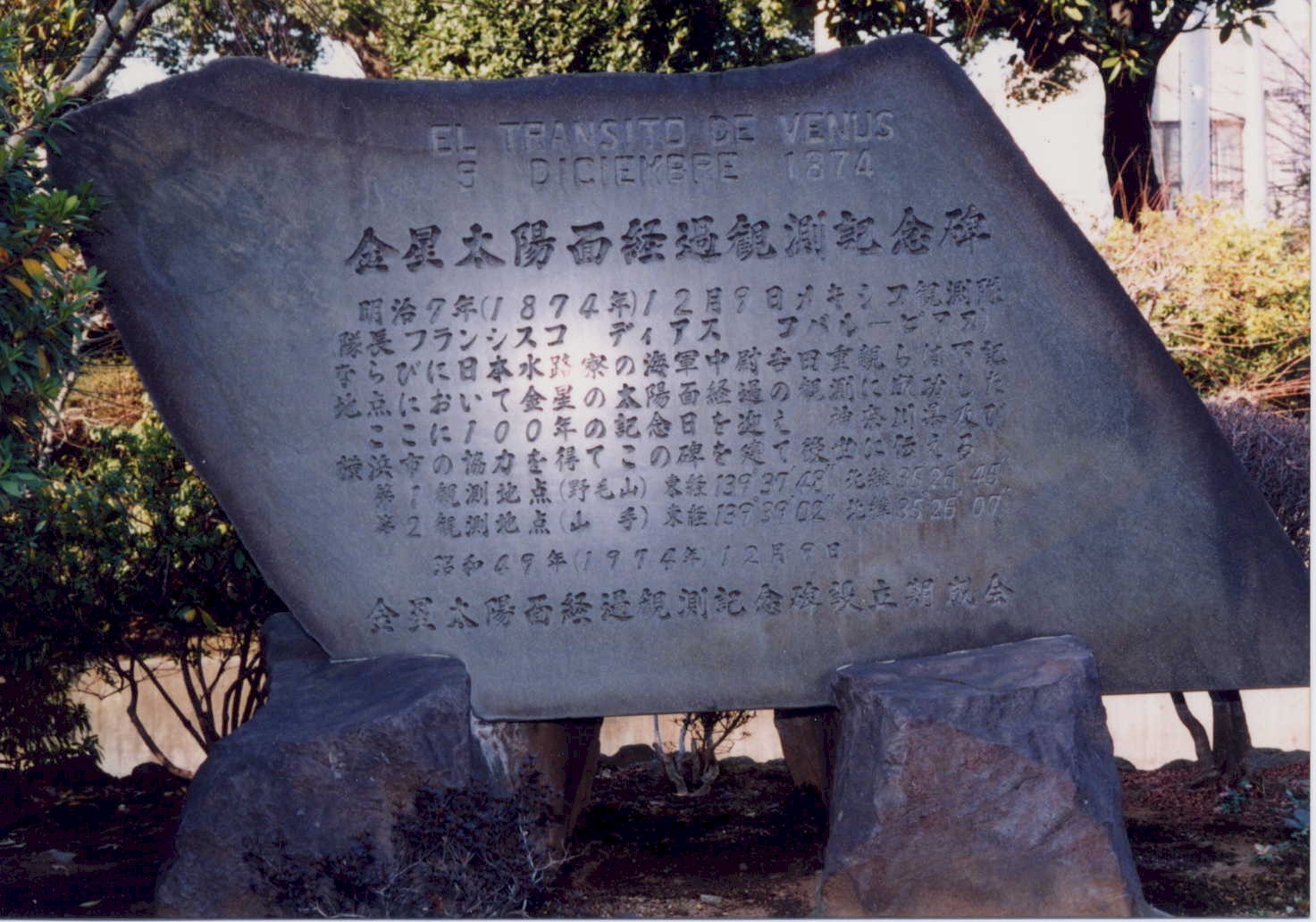

横浜の金星観測とグアテマラの写真館主 地球、金星、太陽と一直線に並ぶ天体現象を金星日面通過という。この天体ショーが日本で観測されたのは、1874年(明治7年)12月9日(日本時間)であった。この年にフランス、アメリカ、メキシコから金星科学観測隊が来日し、フランス隊は長崎と神戸、アメリカ隊は長崎、そしてメキシコ隊は横浜でそれぞれ観測を行なった。現在各地に、金星観測を記念する石碑が建立されており、横浜には、JR・横浜市営地下鉄桜木町駅を降りて、紅葉坂の途中にある神奈川県立音楽堂や同図書館が立ち並ぶ敷地の一角に「金星太陽西経過観測記念碑」と刻まれた石碑が建っている。この金星観測がある日本人を遙かなるグアテマラの地へ向かわせたのだった。

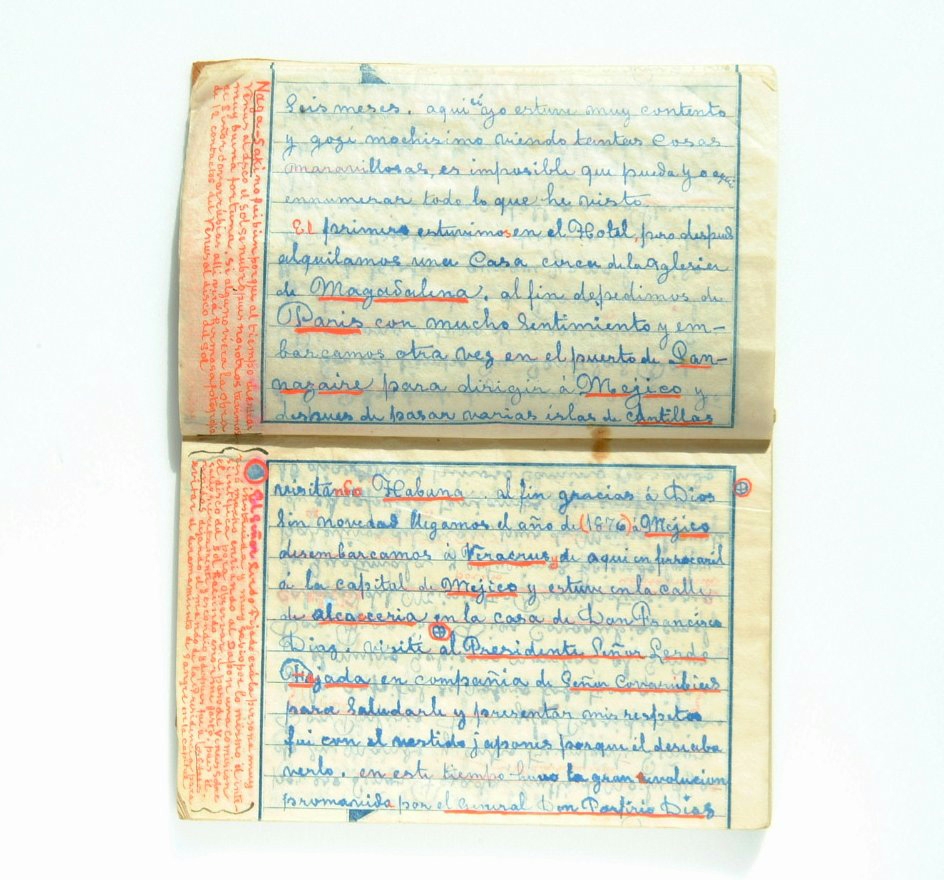

§ 横浜へ メキシコ金星観測隊との出会い 屋須弘平は、蘭学医の長男として1846年(弘化3年)に仙台藩藤沢(現在の岩手県東磐井郡藤沢町)で生まれた。幼年期に父親から蘭学を学び始め、17歳の時、叔父が開業医をしている江戸で蘭学医の修行を受けている。 徳川幕府が終焉を迎え、新しい時代の到来が間近な頃に、屋須弘平は西洋医学を求めて、横浜のフランス人医師の語学塾に通い、医学・天文学の他に、フランス語、スペイン語までも修得した。 屋須弘平の姿が時々歴史の波間に見え隠れすることがある。それは、戊辰戦争(1868年、明治元年)の時であった。開国論の佐幕派に付いた仙台藩は密議を図り、攘夷思想の勤皇派の薩摩長州を迎え撃つためには外国兵力の応援が必要だと考えた。メキシコをその交渉相手国とし、スペイン語通訳を屋須弘平に任そうとしたことがあった。この密議は実現には至らなかったが、屋須弘平は奥羽北陸諸藩から成る奥羽同盟のなかで貴重な人物となった。 1871年(明治4年)、屋須は横浜の仏蘭西語伝習所に入る。1873年(明治6年)に屋須の切望していた海外渡航許可がようやく外務省より下りた。 そして翌年1874年(明治7年)に本文冒頭のメキシコ金星科学観測隊との劇的な出会いがあった。観測隊の通訳として採用された屋須弘平は、金星観測の手伝いから天文学に対する興味に引かれた。観測隊長のディアス・コバルビアスにメキシコで天文学研究をしたいので、観測が終わったら自分を一緒に連れていって欲しいと懇願した。ディアス・コバルビアスは彼の願いを喜んで承知した。 § メキシコからグアテマラへ 屋須は、1875年(明治8年)2月2日横浜港を出航。ヨーロッパを経由して、メキシコ・ベラクルス港まで約10ヶ月近い旅だった。屋須弘平は、無論官費留学者ではなく、自力で海外留学を実現したのであるが、当時の官費留学者(明治3年以降)でも佐幕派として戊辰戦争を戦った東北・奥羽出身はいなかった。 11月16日メキシコ・ベラクルス港に入港。屋須弘平は当時のメキシコ・シティーを次のように書き残している。 「人口二十万、大小ノ街路ガ交差シ、建物美ワシク、万民賑ヤカニ店ヲ並ベ、実ニ共和国第一ノ都会ノ地ト言ウベシ。中央ニ大統領ノ居城アリ、学校アリ、美麗ノ大寺数多アリ、ソカロ等ノ逍遥ノ地アリ。年中花アリ、草木落葉セズシテ常ニ青シ」 ディアス・コバルビアスの家に寄宿しながら、専門高校の国立予科学校で留学生活を送っていたが、1876年12月23日ポルフィリオ・ディアスのクーデターによってレルド・デ・テハダ大統領が失脚した。この政変で親代わりのディアス・コバルビアスはグアテマラ駐在公使に更迭された。屋須はディアス・コバルビアスの左遷で勉学を中途にして、彼の家族と共にグアテマラに行かざるを得なくなった。 § 写真館開業

帰国の旅費をつくる為、写真館の仕事をした屋須弘平であったが、このころグアテマラと最期まで繋がれる基となる洗礼を彼は受ける。彼は洗礼前から、サンタ・クララ教会のミサに参列したりミサを手伝ったりしていた。その姿をみた神父は彼に洗礼を薦めたが、まだ充分に教義を学んでいないという理由で辞退をしている。毎夜キリスト教の書物を開いて勉強したのち、屋須は洗礼を受けたのだった。洗礼名は「フアン・ホセ・デ・ヘスス・ヤス」。彼のスペイン語習熟にはこのキリスト教の勉強が役に立ったと言われている。 § 帰郷 そして再びグアテマラへ

しかし、再び屋須をラテンアメリカに向かわせる運命が待っていた。当時農商務省特許局長の高橋是清(後に岩手から国会議員となり首相になる)が、ペルーの銀山経営会社「日秘鉱業株式会社」に屋須弘平を参加させようと考えていた。高橋は、同じ仙台藩出身である屋須弘平のメキシコ、グアテマラでの経験を知って、彼をスペイン語通訳官として抜擢したのだった。

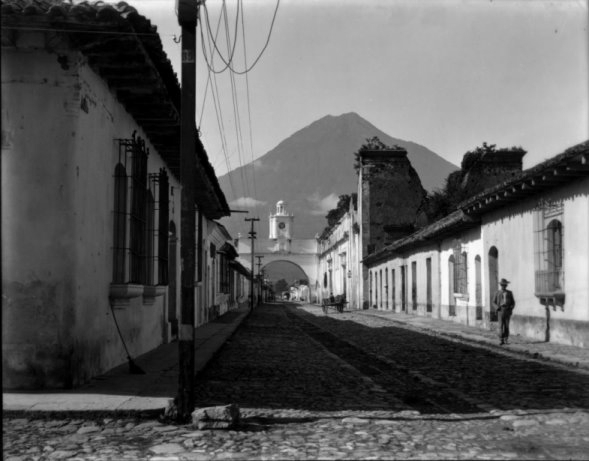

そのグアテマラでは「忘れ得ぬ友、日本人屋須が帰ってきた」と友人たちは彼を温かく迎えてくれた。1891年11月26日に屋須はグアテマラ人女性マリアと結婚。カトリックの世界でのこの結婚は、屋須にようやく安住の棲家となる場所を見つけさせてくれた。 1895年にアンティグアに移り住む。何度かの引っ越しを繰り返すが写真館は続けた。1916年病に倒れ、1917年死亡。享年72歳。養子の写真家ホセ・ドミンゴ・ノリエガが屋須の死顔を写真にして残している。

参考文献 |

||

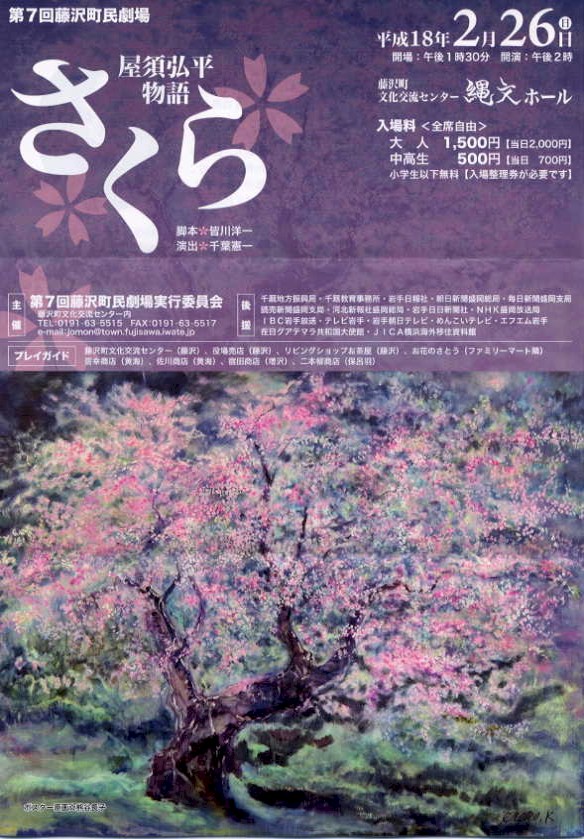

2006年第7回藤沢町民劇 屋須弘平物語 「さくら」 チラシ1 チラシ2 (pdf) 藤沢町広報誌(pdf) |

||

| 岩手県藤沢町民劇場 横浜公演 屋須弘平物語「さくら」 毎年、東北をテーマにした町民劇を公演している藤沢町の町民劇の県外公演。 【公演日】2009年1月31日 詳細はチラシpdfをご覧下さい。 |

日本人の南米移民が始まってから130年余りが経ち、この間日本とラテンアメリカ諸国との間では、経済を中心に文化や人の交流が続いています。「移民」という言葉は、日本の経済活路を見いだすための国策としてのイメージがあります。しかし、その「移民」の歴史も変遷を重ね、10年程前にはブラジルやペルー等から「移民」の子孫たちが日本に逆「移民」をしてくる状況が起こり、現在では定住化が進みコミュニティを形成するほどになりました。日本からの「移民」や、日本への「移民」に、移住者たちの泣き笑いが当然あります。時代は、そのひとりひとりの泣き笑いを飲み込むように流れています。

日本人の南米移民が始まってから130年余りが経ち、この間日本とラテンアメリカ諸国との間では、経済を中心に文化や人の交流が続いています。「移民」という言葉は、日本の経済活路を見いだすための国策としてのイメージがあります。しかし、その「移民」の歴史も変遷を重ね、10年程前にはブラジルやペルー等から「移民」の子孫たちが日本に逆「移民」をしてくる状況が起こり、現在では定住化が進みコミュニティを形成するほどになりました。日本からの「移民」や、日本への「移民」に、移住者たちの泣き笑いが当然あります。時代は、そのひとりひとりの泣き笑いを飲み込むように流れています。

La Antigua Guatemala

La Antigua Guatemala 屋須弘平が残したスペイン語手記の翻訳

屋須弘平が残したスペイン語手記の翻訳

グアテマラに移ってから、ディアス・コバルビアスの生活には余裕が無くなり、屋須の面倒を見るどころではなかった。屋須は日本に帰るしかないと考え、旅費作りのための仕事を探した。彼が見つけたのは公使館前の外国人が経営する写真館での助手だった。科学に明るかった屋須はすぐに写真技術を覚え、朝早くから夜遅くまで働いた。バリオス大統領夫妻の肖像写真の仕事がきて、店は繁盛した。そして、屋須の技量もあがり、給料で貯めた金で写真機や機材を購入し、念願の自分の写真館をクリスト街に開く。商才があったのであろうか、焼き増ししたバリオス大統領の肖像写真を軍隊に大量に販売したのが当って繁盛したのだった。さらに機材類を買い足して南八番街に二階建てのスタジオに引っ越したあともなお、グアテマラ大司教の肖像写真を撮るなど、屋須の名はますます知られることとなる。

グアテマラに移ってから、ディアス・コバルビアスの生活には余裕が無くなり、屋須の面倒を見るどころではなかった。屋須は日本に帰るしかないと考え、旅費作りのための仕事を探した。彼が見つけたのは公使館前の外国人が経営する写真館での助手だった。科学に明るかった屋須はすぐに写真技術を覚え、朝早くから夜遅くまで働いた。バリオス大統領夫妻の肖像写真の仕事がきて、店は繁盛した。そして、屋須の技量もあがり、給料で貯めた金で写真機や機材を購入し、念願の自分の写真館をクリスト街に開く。商才があったのであろうか、焼き増ししたバリオス大統領の肖像写真を軍隊に大量に販売したのが当って繁盛したのだった。さらに機材類を買い足して南八番街に二階建てのスタジオに引っ越したあともなお、グアテマラ大司教の肖像写真を撮るなど、屋須の名はますます知られることとなる。 1889年(明治22年)5月15日、日本へ帰る日が訪れた。メキシコのサン・ホセ港を立ち、アカプルコ、サンフランシスコ、ホノルル(当時既に七千人の日系契約移民がいた)を経て、6月30日横浜に着いた。14年ぶりの帰国だった。屋須弘平は42歳をむかえていた。故郷の岩手県藤沢に向かい(鉄道は仙台まで敷かれていた)、八十歳の母親と姪のタマキを東京に連れてきた(父親は既に死去)。そして築地の教会近くで、グアテマラで成功した写真館を再開し、3人の平穏な生活を始める。

1889年(明治22年)5月15日、日本へ帰る日が訪れた。メキシコのサン・ホセ港を立ち、アカプルコ、サンフランシスコ、ホノルル(当時既に七千人の日系契約移民がいた)を経て、6月30日横浜に着いた。14年ぶりの帰国だった。屋須弘平は42歳をむかえていた。故郷の岩手県藤沢に向かい(鉄道は仙台まで敷かれていた)、八十歳の母親と姪のタマキを東京に連れてきた(父親は既に死去)。そして築地の教会近くで、グアテマラで成功した写真館を再開し、3人の平穏な生活を始める。 屋須は母親を残して行くには忍びなかったが、フランス人修道尼に母親を預け、帰国後半年も経たぬ11月16日、横浜港から高橋や鉱山技師らとともにペルーに向かった。しかしペルーの鉱山は既に掘り尽くされてしまった廃鉱だということが分かり、高橋と鉱山技師は先に帰国してしまう。残された日本人鉱夫たちを屋須は安全に日本に帰させる仕事を負わされてしまった。「殖産興業」に流行って、早計で傲慢な山師的気分で突っ走った指導者のいる日本に屋須は驚きを感じたという。

屋須は母親を残して行くには忍びなかったが、フランス人修道尼に母親を預け、帰国後半年も経たぬ11月16日、横浜港から高橋や鉱山技師らとともにペルーに向かった。しかしペルーの鉱山は既に掘り尽くされてしまった廃鉱だということが分かり、高橋と鉱山技師は先に帰国してしまう。残された日本人鉱夫たちを屋須は安全に日本に帰させる仕事を負わされてしまった。「殖産興業」に流行って、早計で傲慢な山師的気分で突っ走った指導者のいる日本に屋須は驚きを感じたという。 屋須は日本人鉱夫たちを送り返したあと、自分の日本への帰国を逡巡した。結局、グアテマラに残りもう一度写真館を開くことを決心する。しかし、金を稼げたら、帰国するつもりだった屋須は、二度と日本の土を踏むことは無かった。

屋須は日本人鉱夫たちを送り返したあと、自分の日本への帰国を逡巡した。結局、グアテマラに残りもう一度写真館を開くことを決心する。しかし、金を稼げたら、帰国するつもりだった屋須は、二度と日本の土を踏むことは無かった。 屋須弘平の写真作品には、遠近法に忠実な建築写真、様々なテーマで演出を凝らしたスタジオ写真、実験的な合成写真、子供の死者の写真などが残されている。写真原板約900枚がグアテマラ・アンティグアのメソアメリカ研究所にノリエガの作品と共に収蔵されている。

屋須弘平の写真作品には、遠近法に忠実な建築写真、様々なテーマで演出を凝らしたスタジオ写真、実験的な合成写真、子供の死者の写真などが残されている。写真原板約900枚がグアテマラ・アンティグアのメソアメリカ研究所にノリエガの作品と共に収蔵されている。